酸化銅をビニル袋(ポリエチレン)やペットボトルなどの廃棄物で還元する

酸化銅をビニル袋(ポリエチレン)やペットボトルなどの廃棄物で還元する

☆重要な実験ですが、「なぜ炭素?」

酸化銅を還元して銅を手に入れる実験は

「黒い粉が赤い粉に変化し、こすると光る」

化学反応の典型的な例です。

また、酸化銀の還元(分解?)よりも、

「還元」というイメージがつかみやすい重要な実験です。

しかし、実験を始めるに当たって、

「酸化銅から銅を手に入れるために

どこから炭素が出てくるんだ?」という疑問が起こります。

☆発想について

酸化銅 - 酸素 = 銅?

が基本的な流れですが、酸素を取り除く方法として、

炭素が急に出てくるのは、引っかかりを感じる人もいると思います。

さらに、上記流れでは、「酸素が邪魔者」という発想です。

そこで、「逆の発想」で考えていきます。

「酸素が邪魔者」 → 逆の発想 → 「酸素が必要」

「酸素が必要」と考えるます。「酸素があって良かった」という方向です。

「酸素が必要」な状況の例? 考えればいろいろ出てきます。

呼吸、酸化、・・・

やはり基本は「ものが燃えるときに必要」という考えが出てくると思います。「燃焼」です。

次に、酸化銅の酸素を必要とする実験 → 酸化銅の酸素を使って物を燃やす

と考えていきます。

準備は「燃える物」を酸化銅の脇におけばよいことになります。

あとは、燃焼のために必要な温度を上げます。

今回は、燃える物として、「炭素粉末」以外に廃棄物を再利用した「ビニル袋」「紙」「ペットボトル」を試しました。

☆実験方法

酸化銅1g+ (ポリエチレンのビニル袋・紙・ペットボトルのいずれか)0.1g

酸化銅2g+ 炭素粉末0.5g

をアルミ箔に包んで固めます。

ここがポイントで、特に炭素粉末は酸化銅に接触していないと反応しません。

一方、ビニル袋や紙、ペットボトルなどの有機化合物は水素が含まれるため、

熱で分解されると気体の状態で離れたところの酸化銅まで移動し、水素が酸化銅の酸素と反応します。

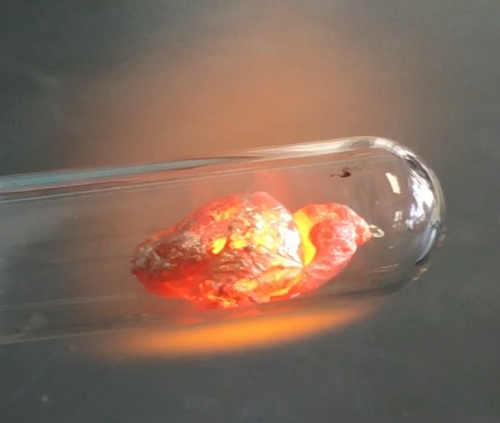

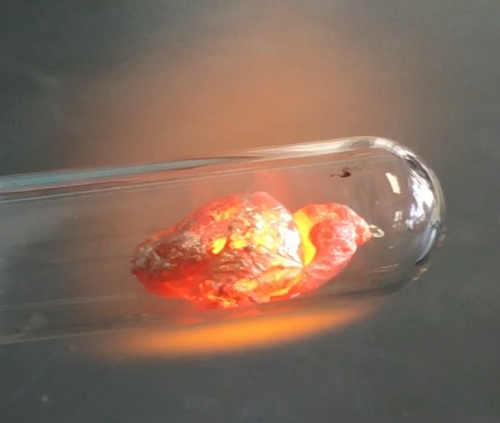

バーナーに近いところから反応が始まります

10秒後、全体が赤くなっています。

基本的な操作は、教科書通りです。

ガスバーナーで加熱して出てきた気体を石灰水に通し二酸化炭素であることを確認します。

ポリエチレンのビニル袋・ペットボトルははさみで2mm角に切り、

紙は、シュレッダーのゴミをそのまま使いました。

ビニル袋をシュレッダーで細かくしようとしましたが、うまくいかずハサミで切りました。

☆結果

・炭素(粉末)の場合

黒っぽい部分が多い状態です。(酸化銅や炭素が残っている)

・炭素(活性炭)の場合

炭素の場合も活性炭を用いると塊の大きな銅が手に入ります

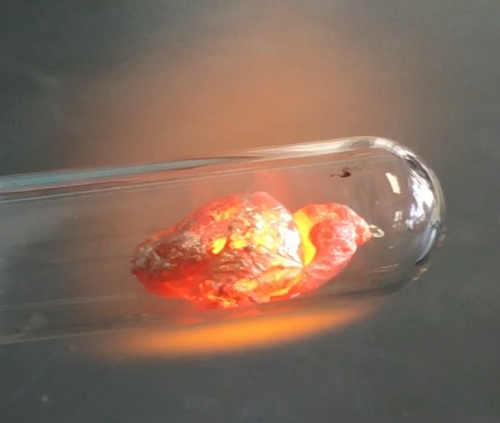

・ビニル袋(PE)の場合

こする前から銅の金属光沢があります。

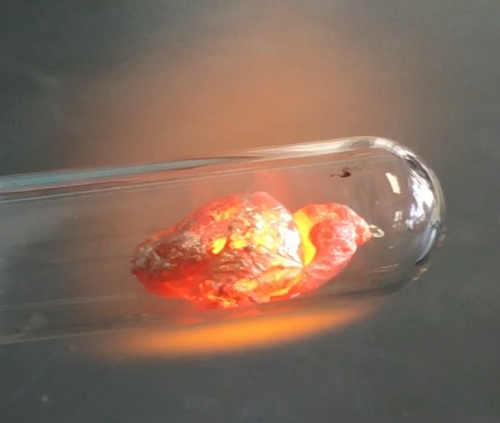

・紙(コピー用紙をシュレダーで細かくした物の場合

ビニル袋同様金属光沢が少し見られる銅ができています。

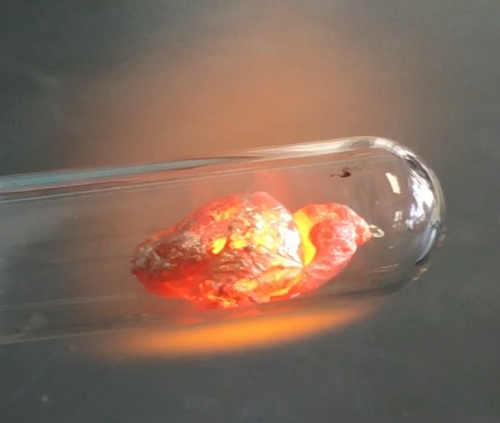

・ペット樹脂(ペットボトル)の場合

ビニル袋や紙よりも金属光沢が見られる部分が少ないようです。

・導通実験(ビニルの場合)

試験管から取り出した状態で豆電球が点灯しました。

☆その他

・紙、ビニル袋、ペットボトルは「廃物」を利用することにより、「リサイクル」の発想も勉強できます。

・ビニル袋・紙・ペットボトルの中では,ビニル袋(PE)を使用したときにきれいな銅を手に入れることができました。

・炭素で行う場合は,活性炭を用い,乳鉢で混ぜた後アルミホイルでしっかり固めることが大切です。

・ビニル袋や紙、ペット樹脂(有機物)の中に含まれる、水素が還元に関わっているようです。

・手に入れた銅をさらに固めたり、展性・延性を確かめるには、本web内の「還元した銅を固める」をご覧ください。

・還元剤として「エタノール」も有名ですが、実験室中にアルコールの上記が充満し、「酒気帯び」になりそうなので、扱いませんでした。

・水素を流して還元する方法もあるようですが、高度であり、爆発の危険が伴いそうです。

・この実験で材料の質量比などは、筑波大学付属駒場中・高校の梶山正明先生の「プラスチックによる酸化銅(Ⅱ)の還元」を参考にさせて頂きました。

酸化銅をビニル袋(ポリエチレン)やペットボトルなどの廃棄物で還元する

酸化銅をビニル袋(ポリエチレン)やペットボトルなどの廃棄物で還元する

酸化銅をビニル袋(ポリエチレン)やペットボトルなどの廃棄物で還元する

酸化銅をビニル袋(ポリエチレン)やペットボトルなどの廃棄物で還元する